街なかにロボット カフェにはカメラ… 工場跡地で始まったのは

静岡県の工場跡地にトヨタ自動車が建設を進める実証都市で、ある実証がスタートしました。

自動車業界以外の業種の企業も参加。

街なかのロボットや小型の電動モビリティー、そしてカフェに設置されたカメラ…。

そこで行われるのは?その狙いとは?

工場跡地で建設進められる実証都市

トヨタは静岡県裾野市の工場跡地に「Woven City(ウーブン・シティー)」と呼ぶ実証都市の建設を2021年から進めていて、25日に第1期のエリア、およそ4万7000平方メートルで実証を始めました。

「テストコースの街」さまざまな実証が

会社はこの都市を「テストコースの街」と位置づけ、道路や住宅、店舗などを設けてさまざまな実証を行います。

敷地内の道路には、1人乗りの小型の電動モビリティーと歩行者が共存するレーンや、自動運転などの車が走るレーンが整備され、さまざまな乗り物と人が行き交う環境を想定して、安全な交通環境について実証を行います。

具体的には、モビリティーと信号機を連動させる実証や、カーシェアリングを予約すると自走するロボットがシェア用の車を先導し、指定の場所まで自動で運ぶサービスの実証が行われます。

また、1人乗りの小型の電動モビリティーも公開され、安全性や乗り心地を検証していくということです。

地下の道路では、自律型のロボットを活用した物流サービスやゴミ収集なども行う計画です。

ー メーカーなども参加・自動車以外の分野でも実証

実証に参加する企業や個人は、発明家という意味の「インベンター」と呼ばれ、このうち、大手空調メーカーのダイキン工業は、仕事をしたり休息をとったりする際に一人一人にあわせた最適な空間をつくる実証実験を行います。

実証のための部屋には、温度や気流を管理する設備や音や香りを出す装置が備えられ、ウエアラブル端末などを使って、必要なデータを集めたいとしています。

食品メーカーの「UCCジャパン」はカフェを運営し、コーヒーの効果について実証を行います。

カフェの中には、4台のカメラが設置され、利用者の姿勢や表情、パソコンのタイピングの動作を分析することで、コーヒーを飲んだあとに生産性の向上などが見られるかを調べるということです。

実証を担当するUCC上島珈琲の半澤拓チームマネージャーは「店舗での実証実験によってこれまで実験室では見られなかったようなデータがとれることに期待している。ばい煎のしかたなどがどのような影響を与えるか分析し、製品開発にもいかしていきたい」と話していました。

先進的技術の実証 海外でも

中国南部の※深センでは、当局が自動車メーカーなどに道路の一部を使って自動運転の車の走行テストを認める仕組みを整備し、関連企業が集積する背景となりました。(※深センのセンは土ヘンに川)

また、2020年には中国のほかの都市に先駆けて電子的な法定通貨「デジタル人民元」を配って支払いに使う実証実験も行われました。

アメリカでは、ジョージア州のピーチツリー・コーナーズ市が、次世代自動車やスマートシティ関連の技術開発に向けた実証実験エリアを運営し、関連企業が参加しています。

ー 「Woven City」との違いは?

これらの例は自治体や当局が主導していますが、「Woven City」は企業が主導して都市を建設したという点で大きく異なります。

トヨタとしては、私有地の中に都市を整備して迅速に実証を進めるとともに、ほかの業種の企業にも参加を呼びかけることで、新たな製品やサービスの開発につなげようとしています。

約300人が入居しデータ収集へ

この実証都市、第1期では、参加企業の関係者や家族らおよそ300人が順次入居し、承諾を得た上で、必要なデータを収集するということです。

トヨタは、電動化や知能化など自動車業界を取り巻く環境が変化するなか、ほかの業種の企業にも参加を呼びかけ、新たな製品やサービスの開発の場にするねらいで、どのような成果につながるかが今後の焦点です。

実証都市運営会社のCEO「インフラも一体で技術開発を」

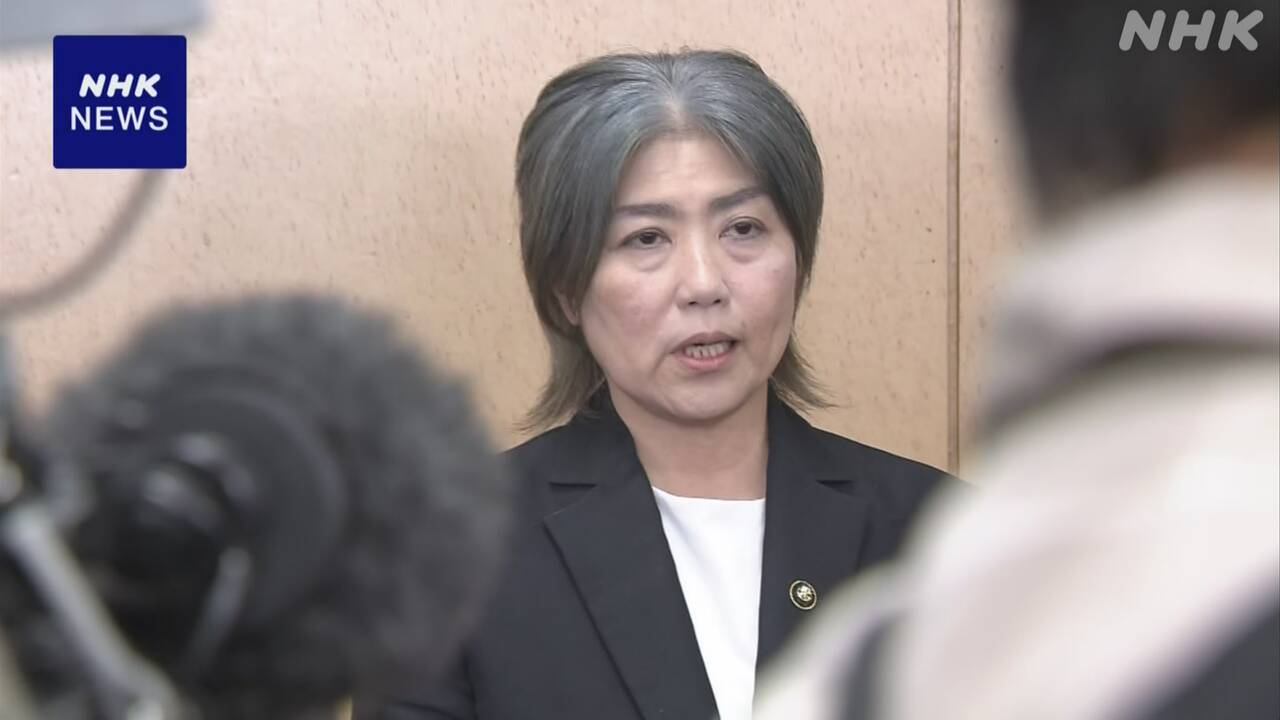

トヨタ自動車の子会社で実証都市を運営するウーブン・バイ・トヨタの隈部肇CEO

「自動車などモビリティーだけでなく、インフラも一体で技術開発を行うことで、安心・安全を実現できないかと考えている。必ずしも自動車の量産やトヨタのルールに収まらず、移動の未来を切りひらいていく。皆様にどのように幸せを提供できるか正解がわからない中、一人一人が考えさまざまなプロダクトの開発に取り組んでいきたい」

また、実証開始にあわせてトヨタ自動車の豊田章男会長もあいさつし、「ここは街というより未来のためのテストコースです。起こしていくのはかけ算です。かけ算は1社だけだと成り立ちません。最低でも2社必要なんです。笑顔で『Woven City』のスタートを宣言したいと思います」と述べていました。