中国では、チベット自治区の成立から60年の式典が中心都市のラサで習近平国家主席が出席して行われ、最高指導部のひとりは中国が「分裂主義者」とみなすダライ・ラマ14世などを念頭に「いかなる外部勢力の干渉も許さない」と演説しました。

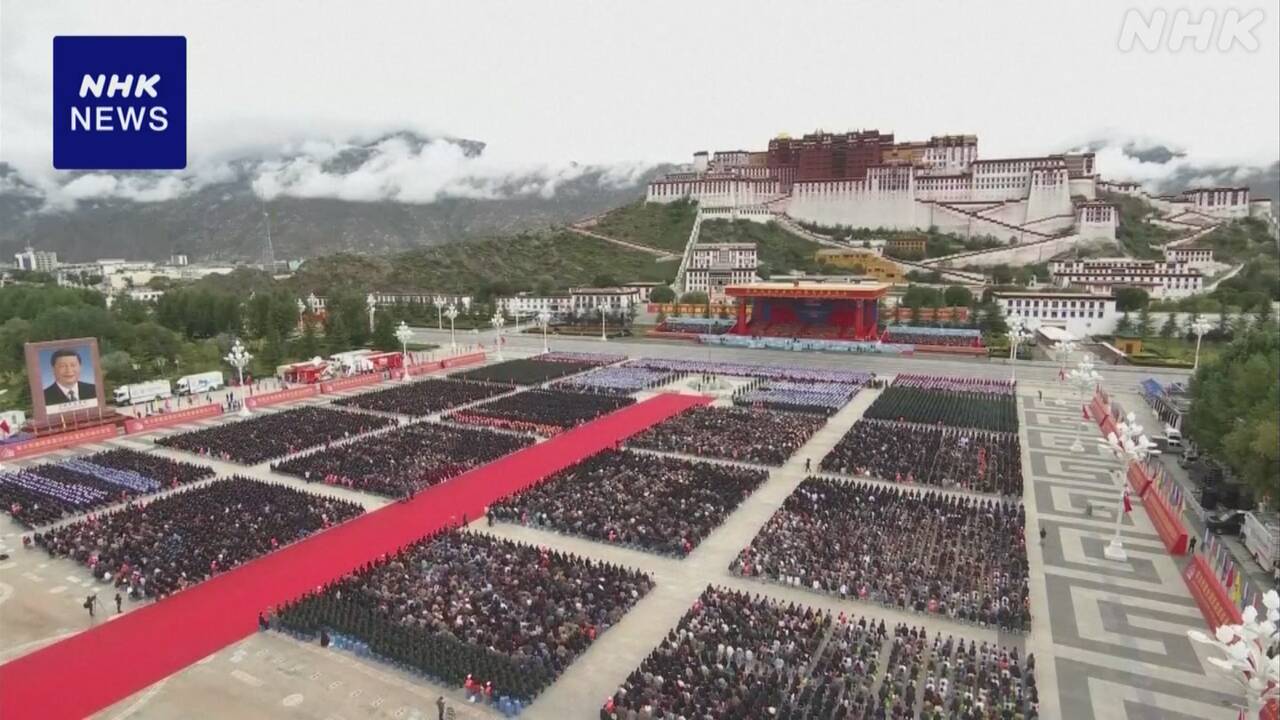

チベット自治区が成立して9月1日で60年になるのにあわせて、21日ラサにあるポタラ宮の前で式典が行われ、習近平国家主席や共産党の最高指導部のメンバーらが出席しました。

式典では、序列4位の王滬寧政治局常務委員が演説し「チベットは中国の内政だ。いかなる外部勢力の干渉も許さない」と述べ、中国政府が「分裂主義者」とみなすダライ・ラマ14世や中国を非難する欧米諸国を念頭に、けん制しました。

習主席が国家主席として、チベット自治区を訪れるのは2回目で、中国のメディアはチベット自治区の経済と社会が過去60年で大きく発展したとして、共産党の統治の成果だと強調しようとしています。