線状降水帯の予測精度向上へ 航空機で海上の水蒸気観測

毎年のように各地で大きな被害をもたらす線状降水帯の予測精度の向上を目指し、気象庁気象研究所と名古屋大学は、航空機で海上の水蒸気を直接、観測することになり、初めてとなる飛行を10日行いました。

発達した積乱雲が連なる線状降水帯は、去年9月の能登半島豪雨など各地に大きな被害をもたらしていて、気象庁は発生が予測できた場合に半日程度前に警戒を呼びかける情報の発表を行っていますが、的中率の低さが課題となっています。

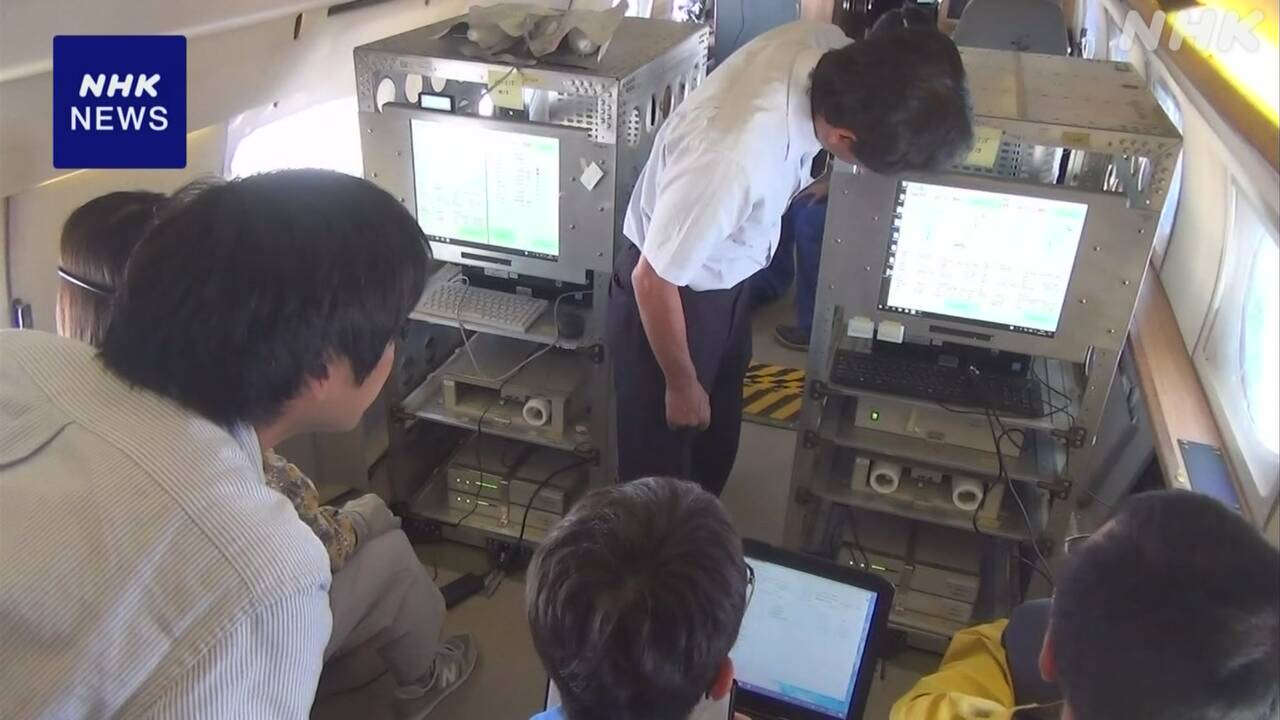

このため、気象庁気象研究所と名古屋大学は、航空機で線状降水帯の発生につながる可能性のある大気中の水蒸気などを直接観測することになり、10日、初めてとなる観測が行われました。

航空機は県営名古屋空港を離陸し、線状降水帯の予測が出されていた関東の沖を飛行したあと、大量の水蒸気が流れ込んでいるとみられる本州の南の海上から東シナ海にかけて飛行し、およそ60キロごとに「ドロップゾンデ」と呼ばれる観測機器を投下しました。

「ドロップゾンデ」は落下しながら水蒸気の分布の状況や大気の不安定の度合いなどを観測し、データは気象庁などに送られたということです。

気象研究所と共同で観測を行った名古屋大学・横浜国立大学の坪木和久教授は「関東や九州で大雨となる中、その上流側となる海上の水蒸気の状況を観測できた。今回の観測は第一歩であり、線状降水帯の高精度な予測につなげたい」と話していました。

航空機による観測は、10月ごろにかけて行う計画です。