教員の盗撮事件 ネット上で盗撮に関心ありそうな教員を勧誘か

名古屋市の小学校の教員らが、女子児童を盗撮した画像をSNS上のグループで共有したとして逮捕・起訴された事件で、被告らの供述などから、グループはメンバーを集める際に、ネット上で盗撮に関心がありそうな教員を探して勧誘し、やり取りが暗号化できるアプリに誘導していたとみられることが、捜査関係者などへの取材でわかりました。

名古屋市の小学校の教員、森山勇二被告(42)は去年、愛知県内の施設でデジタルカメラで9歳の女子児童を盗撮した上で、SNSのグループに画像を共有した罪で15日、起訴されました。

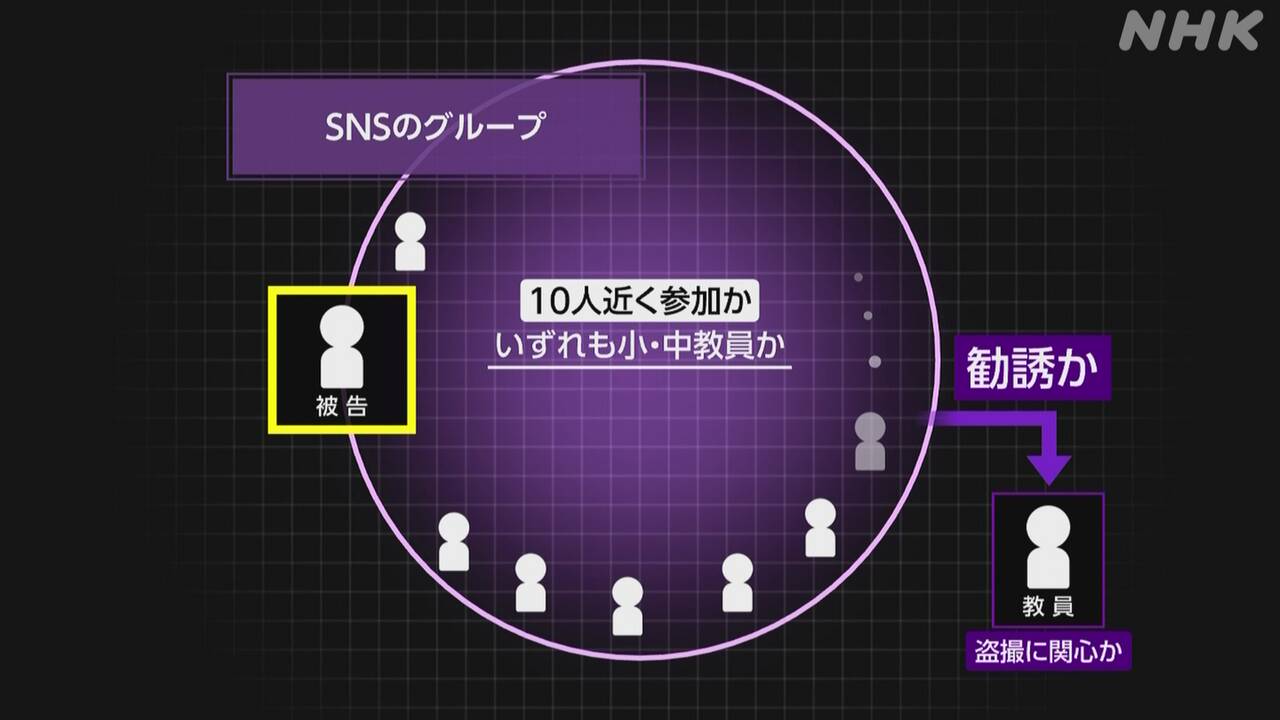

捜査関係者によりますと、森山被告はこのグループを開設し、参加するメンバーを管理していて、小学校や中学校の教員10人近くが参加していたとみられるということです。

警察によりますと、これまで判明しているメンバー3人はお互いに面識がなかったとみられていますが、被告らの供述などから、グループがメンバーを集める際に、ネット上で盗撮に関心がありそうな教員を探し、勧誘していたとみられることが捜査関係者などへの取材でわかりました。

勧誘後、グループ内で使用していた、匿名性が高くやり取りが暗号化できるアプリに誘導していたということです。

グループの存在が明らかにならないよう、教員だけを勧誘していた可能性があり、警察が引き続きメンバーの特定や実態の解明を進めています。

検察は森山被告の認否を明らかにしていません。

森山被告 校長や教頭に次ぐナンバー3

名古屋市教育委員会によりますと、森山勇二被告は16年前に教員として採用され、勤務先の小学校では、校長や教頭に次ぐナンバー3にあたる主幹教諭でした。

学校などによりますと、クラス担任はしておらず、保護者に学校の様子を知らせる「学校だより」を作る担当で、宿泊を伴う修学旅行などほぼすべての行事に参加して、子どもたちの写真を撮っていたということです。

事件後、保護者からは児童が着替える部屋の近くで、被告がたびたび目撃されていたという証言も寄せられたということです。

元教え子「友達みたいな先生で人気あった」

過去に、被告がクラス担任で、部活の顧問も務めていたという元教え子の女性は「とても優しくて本当に悪いイメージが1つもなくて、接しやすくて友達みたいな先生でした。特に女子児童から人気があって、お兄ちゃんみたいな存在でした」と話しました。

女性は、校外学習で子どもたちが遊ぶ様子などを、被告がカメラで撮影している姿を覚えているということです。

今回の事件を受けて「現実味がなくてずっとなんでだろうと思っている。友達と話をしていてもみんな『えっ?』という反応で、あんなに優しかったのになんでだろうという感じです」と話していました。

また、この女性の母親は「年齢よりも落ち着いていて全面的に信頼を置いていた。学校の先生を信じ切っていたが、これからはそうはいかないと思う。ただ、保護者が教員のすべてを見定めることができるわけではないので、どうしたらいいんだと思う」と戸惑う心情を明かしました。

元教員「懐が深く柔軟な先生」

森山被告と働いたことがあるという元教員の男性は「懐が深く、子どもたちを柔軟に受け入れることができる先生だった。いろいろな先生とつきあったことがあるが、好きな先生のひとりだった。驚きと信じられない気持ちでいっぱいだ」と話しました。

その上で「学校現場で教員は毎日大変な問題に一生懸命取り組む中で、現場の教員だけで再発防止といっても難しく、制度として考えるべき問題だと思う」と話していました。

捜査関係者によりますと、森山被告の自宅からは、校外への持ち出しが禁止されている学校のカメラが押収されていて、逮捕後の調べに対し「学校のデジタルカメラで盗撮した」という趣旨の供述をしているということです。

グループの捜査状況は

捜査関係者によりますと、グループには森山被告を含む、小学校や中学校の教員10人近くが参加していたとみられています。

グループは、別の器物損壊の罪などで起訴された名古屋市の小学校の元教員、水藤翔太被告(34)のスマートフォンの解析などで、その存在が明らかになりました。

メンバー間で約70点の画像や動画が共有されていて、児童の着替えの様子を盗撮したものや、学校行事などで児童を撮影するように装って盗撮したとみられる画像などが、含まれていたということです。

また、女子児童の顔に別の女性の裸の画像を合成するなどした「性的ディープフェイク」とみられる画像も、共有されていたということです。

グループでは、匿名性が高くやり取りが暗号化できる「Element」というアプリが使われていて、それぞれ面識がなかった教員が盗撮した画像などを共有し、メンバー同士で「いいですね」などと評価しあっていたとみられています。

警察は被告らの供述などから、グループの存在が明らかにならないよう、教員だけをメンバーとしていたとみて捜査しています。

一方、捜査関係者によりますと、これまでの捜査で、グループの残りのメンバーについては特定に至っていないということです。

森山被告がグループを開設し、メンバーを承認するなど管理していたとみられていて、警察は共有された画像の解析や被告らの供述などをもとに、メンバーの特定や実態の解明を進めています。

水藤被告の元教え子「熱血 信頼されていた」

水藤翔太被告(34)はことし1月、名古屋市内の駅のホームで15歳の女性のリュックサックに体液をつけたとして起訴されたほか、児童の楽器や小学校の給食の食器に体液をつけたなどとして器物損壊の罪などでも起訴され、6月に懲戒免職となりました。

市教育委員会によりますと、水藤被告は10年前に教員として採用され、昨年度は、勤務先の小学校で2年生の担任をしていたということです。

過去に被告がクラス担任だったという女性は「元気で明るくみんなが接しやすく、人気があった先生でした」と話していました。

また、元教え子の男性は「熱血な感じの先生で、小さなことでもよく怒って児童を立たせていました。子どもたち全員から信頼されて人気もありましたが、中身が見えない感じも少しありました。事件のことを聞いて、まさかという感じです」と話していました。

教え子だった別の女性によりますと、被告は以前勤務していた学校の教室に「人の心身を傷つけない」などといった標語を掲げていたということです。

専門家「すべての学校が自分ごととして考えて」

学校などでの性犯罪に詳しく、千葉市で教員による性暴力への対応方法を提言する委員会の委員長などを務めてきた千葉大学の後藤弘子理事は「今回の事件を受けて、文部科学省が児童生徒への性暴力の防止に関して、『教師の服務規律の確保の徹底を』という内容の通知を出した。こうした例はあまりないと思うので、国はもちろん、学校現場や親、そして子ども本人にかなりの衝撃を与えたのではないか」と話しています。

後藤理事はこれまでに一部の学校現場では、教室に個人のスマートフォンを持ち込まないとか、トイレや更衣室にカメラがないか確認するといった盗撮対策が行われてきたとしました。

その上で、今後、進めるべき対策として

▽学校にあるカメラの台数の把握といった管理の徹底

▽撮影者以外がデータの確認や管理をして、データを個人情報として厳しく管理すること

▽あらかじめ学校で撮影すべき写真を決めておき、撮影の機会を減らすことなどを挙げています。

そして「性犯罪が子どもの尊厳や社会に対する信頼感を奪い、どれだけ致命的な影響を与えるのかについての認識が極めて不十分な中で起こった事件だと言えるかもしれない。どの学校現場でも今の対策で十分ということはなく、今回の事件をきっかけに、まずは子どもへの性暴力がどの学校でもありうると考え、どうすれば無くせるのかを、すべての学校が自分ごととして考えていかなければいけない」と話しています。

さらに、教員などによる性暴力の被害は社会の責任だと考えて、教育委員会が、被害にあった子どもが少なくとも成人するまで継続的なカウンセリングを行うなど、支援し続ける覚悟を持ってほしいとしています。

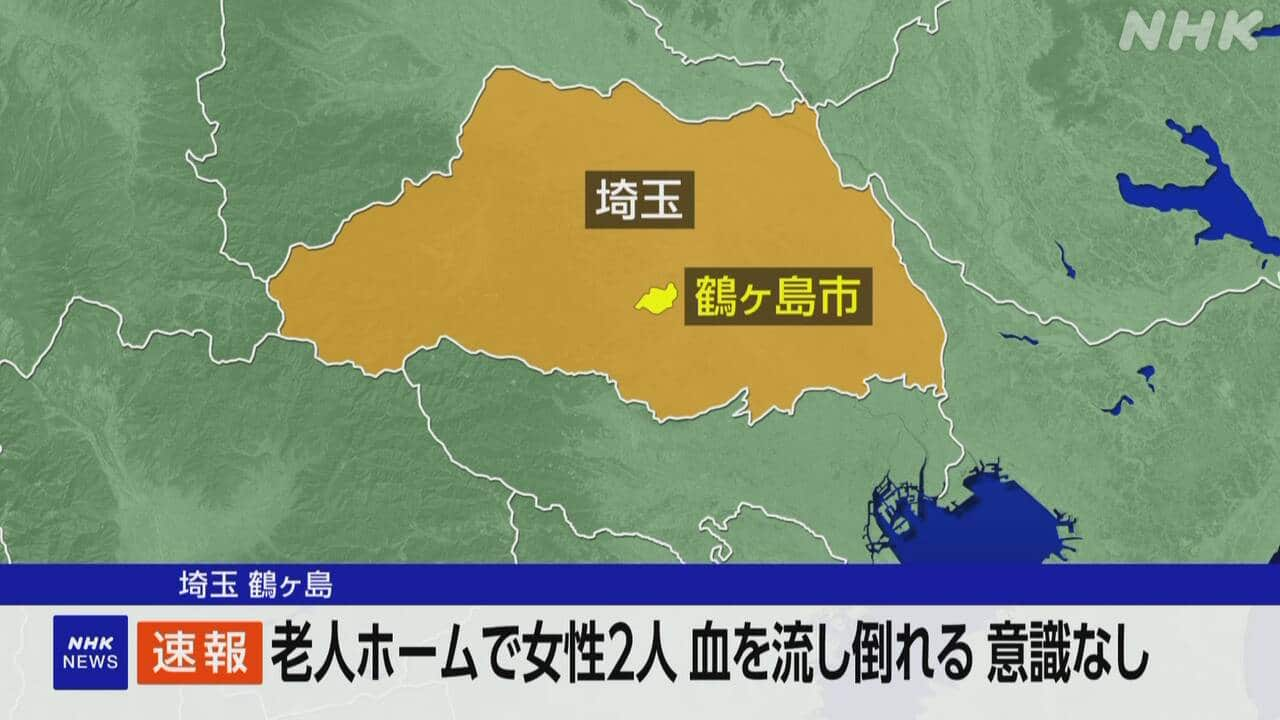

横浜市教委 第三者委員会を設置

今回の事件をめぐっては、横浜市の小学校の教員も逮捕・起訴されていることから、市教育委員会は児童や生徒を性被害から守る対策を検討するため、弁護士などでつくる第三者委員会を15日に設置しました。

メンバーは弁護士や犯罪学が専門の大学教授など計5人で、児童や生徒を盗撮などの性被害から守る対策を検討して教育委員会に助言します。

▽教員の私物のスマートフォンなどを教室に持ち込ませないようにするルールの明確化や

▽隠しカメラを発見する機器の学校への配備など、ほかの自治体や民間企業の先行事例を参考に具体的な対策を検討することにしています。

下田康晴教育長は「委員にアドバイスを求めながら学校現場の状況を確認し、できるものはスピード感を持って対応していく」と話していました。

国や自治体 対策進めるも課題浮き彫りに

一連の問題をうけて、文部科学省は7月10日、全国の教育委員会の担当者と、緊急のオンライン会議を開き、盗撮の被害を未然に防ぐため、

▽教室やトイレなどを定期的に点検することや

▽児童生徒を撮影する場合は私的な端末を使わないなどの対策を講じるよう求めました。

一方、過去に性暴力で懲戒処分を受けた教員は、学校現場に復職するのを制限するため、3年前に施行された法律でデータベースに登録することが定められ、その数はことし4月の時点で約2700人に上ります。

学校は教員を採用する際にこのデータベースを確認することが義務づけられていますが、文部科学省が調べたところ、全国の学校法人の約75%がおととしの時点で、このデータベースを活用していませんでした。

さらに、国公立でも、名古屋市が教員採用で活用していなかったことが明らかになるなど、その運用に課題があることが浮き彫りとなり、文部科学省は8月にも、全国の国公立や私立学校を対象に活用状況の調査を始める方針です。

処分歴データベース 適切活用か調査へ

名古屋市教育委員会で、過去の教員らの性暴力などによる処分歴のデータベースを活用しないまま採用が行われていたことをめぐり、阿部文部科学大臣は15日の記者会見で「法律で義務づけられた手続きを実行できていなかった事実は誠に遺憾であり、二度とこのようなことがないよう、名古屋市教育委員会に猛省してほしい」と述べました。

そのうえで「今回の事案を重く受け止め、全国の国公立や私立学校でのデータベースへのユーザー登録を改めて徹底するとともに、実際に適切に活用されているかを調査するよう事務方に指示した。速やかに実行に移していく」と明らかにしました。