政党などがSNSや動画サイトで政策などを訴える“SNS選挙”が加熱しています。

今回の参議院選挙に関連する動画の再生回数は、前回の同じ期間の2倍以上。

なかには政党が多額の費用をかけてネット広告を流すことで、再生回数を伸ばしていると見られるケースもあります。

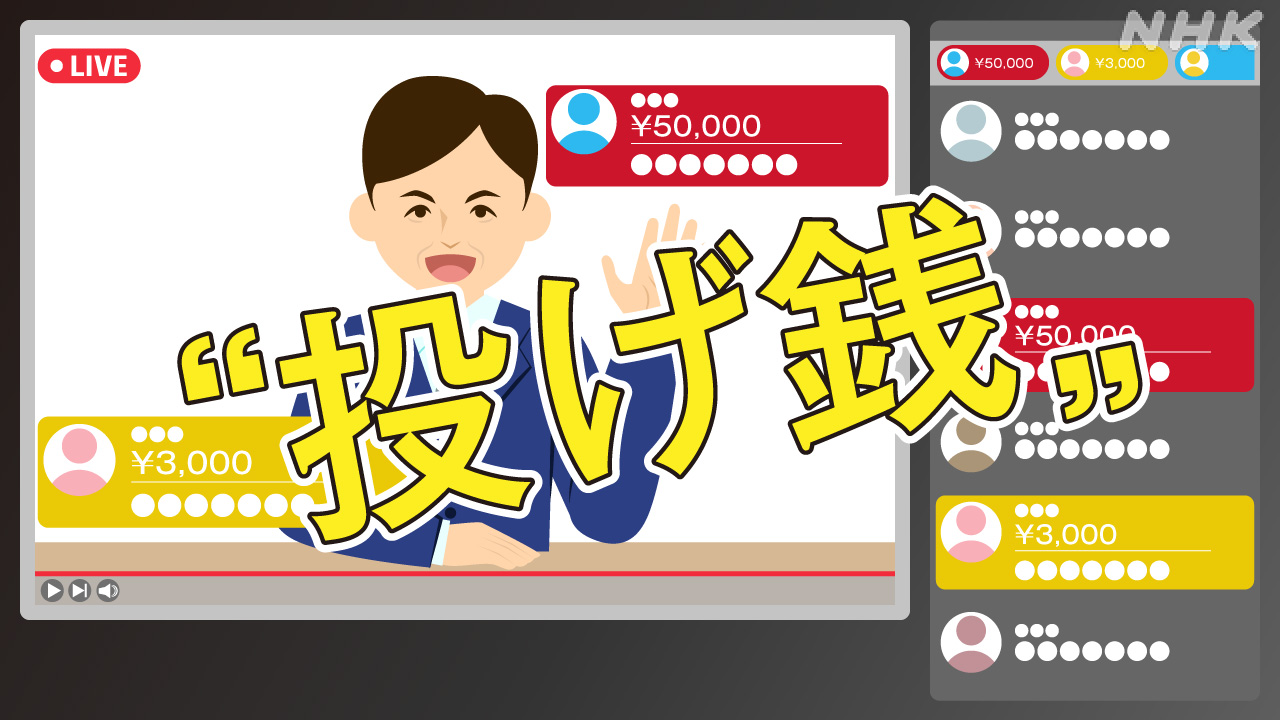

一方、有権者側も、政治家や政党が行うライブ配信に“投げ銭”するなど、これまでにない新たなSNS選挙の形が広がっています。

いまの選挙のルールではどこまでがOKなのか?参院選をめぐる“ネットとお金”について調べてみました。

サタデーウオッチ9

7月12日(土)午後9時~

SNSや動画の活用状況は…

今月3日の参議院選挙の公示以降、YouTubeには選挙に関連する動画が連日投稿されています。

各政党ともに発信に力を入れていて、街頭演説を切り抜いたショート動画や政策を訴えるプロモーション動画、有権者と交流するライブ配信など形態もさまざまです。

動画のコメント欄には支持者の応援の書き込みだけでなく、批判のコメントも書き込まれ、議論の場にもなっています。

スパチャや動画広告での収益どうなってる?

YouTube動画のなかで、一部の政党や団体、党首が活用しているのがライブ配信の「スーパーチャット」です。

通称「スパチャ」と呼ばれるこの機能は、動画を視聴する人がチャットと一緒に“投げ銭”という形で、お金を贈ることができます。

多くはインフルエンサーなどの人気の配信者とファンが交流したりプレゼントしたりするのに使われていますが、この機能を使う政党や団体、政治家が出てきているのです。

投げ銭の金額が大きいとコメントも目立って表示されるなど、配信者と視聴者の関係がリアルタイムで可視化されるのが特徴です。

例えば、「体調に気をつけて頑張って」とか「政策に賛同します」など、掲げる公約についてや応援メッセージなどのコメントが投稿され、それとともに1000円、300円などの投げ銭が行われています。

公示直後の週末には、一度のライブ配信で10万円以上の投げ銭が行われていたケースも複数見られました。

少なくないお金が政治家側の収入となる“投げ銭”。

寄付や献金に当たらないのか。所得として課税の対象にはならないのか。

ルールはどうなっているのでしょうか。

総務省によりますと、政治資金規正法ではこうした投げ銭に関する扱いの規定はないといいます。

課税対象になるかどうかについて国税庁は、経費を差し引いて利益が出た場合は課税対象になり、雑所得として申告するのが一般的ではないかとしています。

ライブ配信を行っている政党の党首の中には、投げ銭の収入を課税される個人の雑所得として計上し、配信にかかる費用を差し引いた収益が出れば政党に寄付する形を取るとしているケースもありますが、それぞれの判断に任されている現状があります。

また、政党側が動画を配信することで広告収入を得ているケースもあります。

令和5年の政治資金収支報告書をみると、ある政党では「グーグル広告」の表記でおよそ1000万円の収入があったと掲載されています。

ネットと選挙の問題に詳しい明治大学公共政策大学院の湯淺墾道教授は、こうした新たなお金の流れについては、メリットもある一方で、注意すべき点もあると指摘します。

湯淺教授

「有権者からすれば、少額でも自分が応援したいと思う政党に投げ銭という形で応援できるし、政党としても企業・団体献金の問題が議論されるなかで、新たな収入源が広がること自体は決して悪いことではありません」

「しかし、こうしたテクノロジーの進化に法律が追いついていない実態があります。政治資金規正法は一定の額以上の寄付をした個人の氏名等を公表することになっていますが、投げ銭したアカウントは氏名の名寄せが難しく、また、大量のアカウントから少しずつ投げ銭をすることによって、政治資金に関する規制を逃れるために使われるリスクもあります」

急増する再生回数の裏には…

今回の参議院選挙、3日の公示から1週間で公開された関連動画の再生数は5800万回と、前回3年前の選挙の同じ時期と比べて2倍以上になっています。

再生回数が伸びているある政党では連日公開される動画が数万回から数十万回再生されていました。

一方で、ある政党は、ふだんの動画はおよそ1000回程度の再生回数が多いなか、選挙期間中に公開された一部の動画だけが数百万回再生されていました。

また、YouTubeチャンネルの再生数がある日急激に増加して1日で600万回再生された政党も。

SNSと選挙について詳しい選挙ドットコムの鈴木邦和編集長は、動画の再生回数が急激に伸びる背景にネット広告の配信があると指摘します。

動画投稿サイトなどに表示される動画広告は、サイトの運営者に広告費を支払って、視聴者が動画を再生する際に流れるものですが、ネット広告は、これ以外にもウェブサイトなどに表示されるバナー広告、SNSのタイムラインに表示される広告など、さまざまな形態があります。

ネット広告関連サービスを手がけるオロによりますと、今回の参議院選挙での政党のネット広告は動画サイトも合わせた推計で、今月3日から10日までに延べ1億回以上表示されたとみられています。

ネット広告の活用が広がる背景の1つにあるのが「ターゲティング」と呼ばれる機能です。

その人が過去に閲覧したサイトの履歴、検索の履歴、位置情報などから、地域や年代、属性などを推測し、それに合わせて政党側がねらいをつけた広告を配信することができます。

例えば、30代で子育てをしている男性には子育てについて政党が打ち出す政策についての動画を表示させるといったケースです。

選挙ドットコムを運営する会社が依頼された政治系のネット広告の取り引き額は、3年前と比較して10倍になったといいます。

選挙ドットコム 鈴木邦和 編集長

「いま有権者が投票先を選ぶうえでネットを見るという人がだいたい4割ぐらいになっているという調査結果もあります。いままで政党がテレビや新聞にかけてきた広告をネット広告に振り分けていることは、ある意味必然だと思います」

「条件によって異なりますが、YouTubeでネット広告を出す場合にかかる費用は、1再生あたり3円から5円。チラシを配布するポスティング1枚当たりの費用とおおむね近い水準になっています。テレビCMだと同じものをあらゆる層に対して見せていくことになりますが、ネット広告は、例えば氷河期世代、男性など、対象を絞った政策を動画で配信するといった非常に細かいターゲット設定ができ、訴求力が上がります。見られた数、視聴された数も全部カウントできるので効果の検証がしやすいのも特徴です」

一方でこうしたネット広告の特性をうまく使いこなせている政党とそうではない政党に分かれている現状があると指摘します。

「上手に活用できている政党は非常にターゲットを細かく分けてそれに合わせた動画を1つ1つ何パターンも作っています。一方でうまくできてない政党はテレビCMで使った映像をそのままYouTube上に配信し、全世代に見せているだけなのでメッセージとしてなかなか浸透していかない」

「ターゲティングをいかに正確に質を高くやれるかということが非常に重要になっていて、アメリカでは2016年の大統領選挙のタイミングですでにトランプ氏が候補者として非常に細かく有権者の属性に合わせた600万パターンのものを配信していました。日本もより進んでいくとそれぐらい細かく分けていく形になるかもしれません」

専門家“制度見直しの時期に”

明治大学の湯淺教授は、ネット広告の活用が進む中、制度の整備が追いついていないと指摘しています。

2013年にネットを使った選挙運動が解禁された際に作成されたガイドラインでは、SNSや動画サイトなどが選挙期間に活用されることは想定されていなかったと言います。

湯淺教授

「当時のガイドラインでも広告についての項目がありますが、10年以上前のホームページでよく見られたバナー広告が想定されていて、今のSNS広告や動画広告とは全く違います。どういう動画だったらよくて、どういう動画は違法になる可能性があるのかをガイドラインでは判断できないなか、政党側での活用が広がっている実態があります」

そのうえで、いまこそルールの見直しが必要になっていると指摘しています。

「テレビコマーシャルや新聞広告などは、掲載するにしても媒体数にある程度上限があったわけですが、インターネットの広告、特にSNS広告はほぼ無限に掲載することが可能なので、放置しておくと、巨額の広告費が使える大政党に有利な状況が作られていってしまう危険性があります。また、ネットがお金を得る手段になっているということについては政治資金の透明化という観点から議論すべきで、ほかにも名誉を傷つけるようなSNS表現に対して規制すべきかなど、全体的な見直しが必要だと思います」

(機動展開プロジェクト・金澤志江、斉藤直哉、メディアイノベーションセンター・吉水優里子)